李光地塑像

李光地(1642-1718),字晉卿,號厚庵,別號榕村,福建泉州安溪人,清朝名臣、著名理學家。歷任翰林編修、內閣學士、直隸巡撫、吏部尚書、文淵閣大學士等職。

康熙評價他“謹慎清勤,始終一節,學問淵博。”雍正的《諭祭文》中對其亦有“學問優長,持身端恪”“卓然一代之完人”的贊譽之詞。

作為漢臣,李光地能得到清廷如此倚重,除了他卓越的才能,更源于他的為人為官清廉謹慎、謙卑約束。

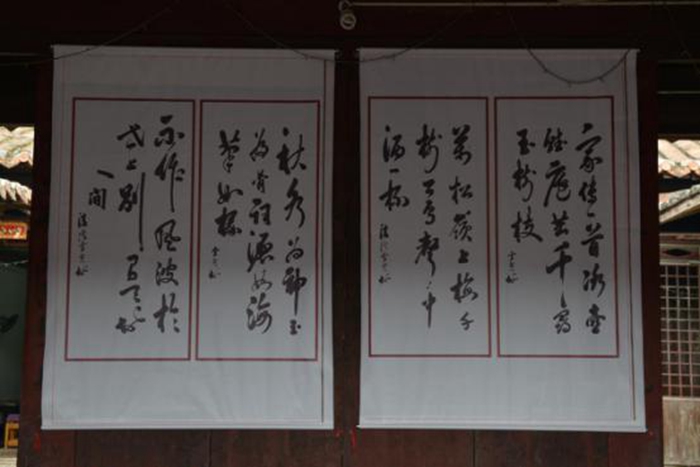

李光地親筆詩作

“家傳一首冰壺賦,庭茁千尋玉樹枝。”在李光地故居新衙大厝的廳堂里,4幅李光地的親筆詩作高高懸掛,其中一首這樣寫道。這是李光地一生清廉為官、勤政愛民的真實寫照,同時也激勵著后人要像他一樣,心如明鏡、志向高遠、奮力拼搏,為國家多做貢獻。

李光地故居前的犭貪

在湖頭鎮李光地故居前,立有一座動物雕像,名為犭貪,犭貪生性貪婪。這只犭貪的首部與身體最初是斷開的,李光地把斷首的犭貪放在門口,用以告誡后裔:為官若貪,便會“掉腦袋”、“身首分離”。

李光地撰寫的家規家訓

李光地深知一個人的成長成才與家族教育密不可分,晚年,他以自己官宦仕途、為人處世方面的親身經歷和切身體會,結合古代圣賢的道德教誨及行為示范,親自擬定家訓族規,包括《家訓·諭兒》、《誡家后文》、《本族公約》等。

勤學、修身、尊賢、守法是李光地家規家訓的要旨。

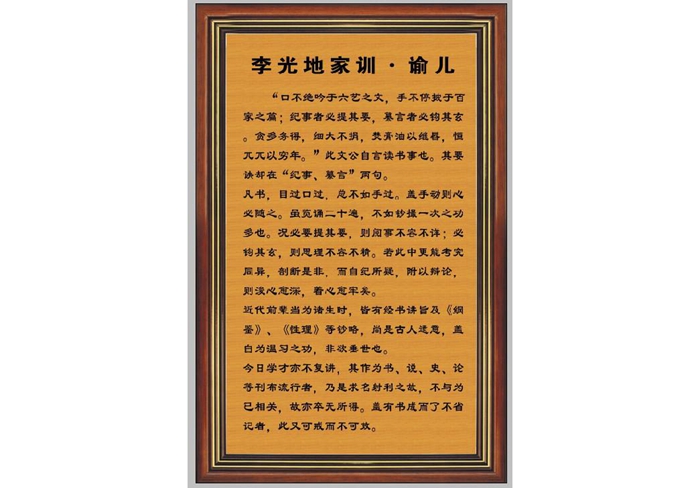

《家訓·諭兒》

“凡書,目過口過,總不如手過。蓋手動則心必隨之。雖覽誦二十遍,不如鈔撮一次之功多也”。這是《家訓·諭兒》的第一段話,李光地以此告誡家族子孫要勤讀多記。

李光地在《家訓·諭兒》中引錄韓愈《講學解》中的話,“口不絕吟于六藝之文,手不停披于百家之篇;紀事者必提其要,纂言者必鉤其玄”,指出讀書應當“提其要”“鉤其玄”。

李光地家規家風入選《中國家規》

“讀書最怕是無疑”。李光地指出讀書要善于獨立思考,要有懷疑和批判精神。他“專勤好學,博洽多聞”,強調讀書要細,所謂“讀書字字挑剔,是孔子正派”,“孔子讀書,直是字字不放過”。他曾經批評王陽明讀書不細,指出“明代人讀書不細,大害事”,“明朝人學問、事功都不透,想是讀書不專之過”。

家訓講堂

“讀書須要融洽,不然撐腸拄肚,便為害”。李光地主張讀書要融會貫通,學思并舉,讀書如果學而不思,“不過是愚庸書生”,“其弊至不可言”;若思而不學,“便有高明才智一流往而不返,就偏僻一路生出許多見解,自許獨得,開教說法,其弊無窮”。

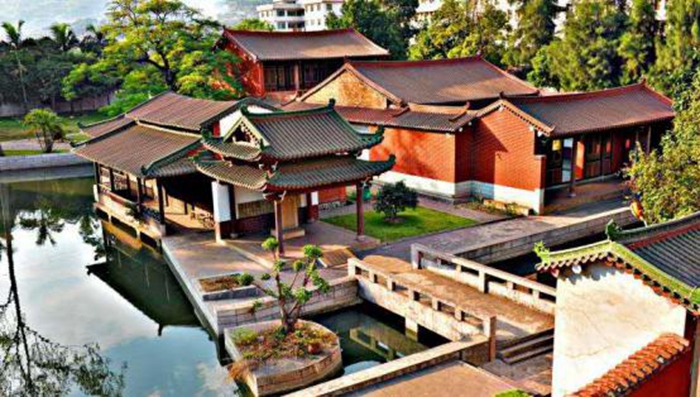

李光地讀書的榕村書屋——賢良祠

李光地還強調讀書的重要性,“人若閑散度日,過后未免悔恨,惟用工讀書,便心無不安處。”他還認為讀書使人快樂,所謂“惟有讀書以自樂”。

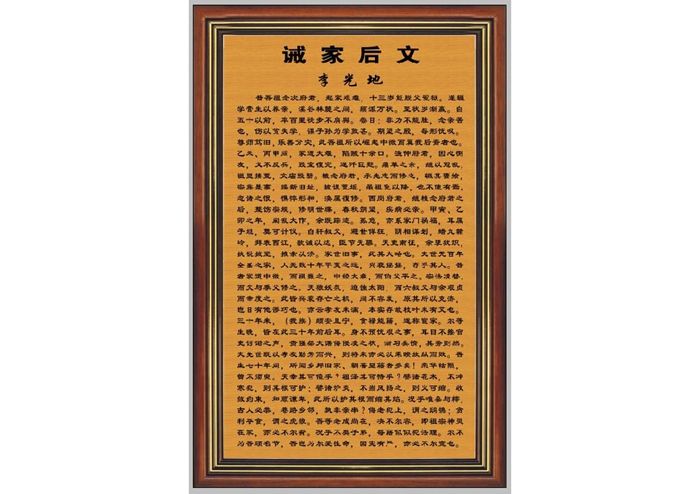

《誡家后文》

李光地重德修業,反對“惟利是視”。他反復給自己的家族成員講“后世子孫有德易以王,無德易以亡”的道理,指出“德”對家族及家庭成員發展的重要意義。李光地在《誡家后文》及《榕村語錄》中告知后輩要懂得先祖“起家艱難”,要求他們“收斂約束,和順謙卑”,不可“侮老犯上”“貪利奪食”,強調為人處世的倫理道德。

李光地在《誡家后文》中說:“吾生七十年間,所閱鄉邦舊家、朝著顯籍者多矣!榮華枯隕,曾不須臾。”他用自己的所見所聞及宦海風云的人生經驗告誡后人:榮華富貴、興衰存亡不過是片刻之事。一個家族要想長期興旺,必須嚴格約束自己,做到“孝友勤勞”;

省內首個按照國家規范標準建造的鎮級博物館——閬湖博物館

“夫世無百年全盛之家,人無數十年平夷之運,興衰之極,存乎其人”,這句旨在告訴后代,家族的興衰存亡都取決于自己,切勿貪圖享樂、為所欲為;

“譬諸花木,不沖寒犯,則其根可護;譬諸爐炎,不當風揚之,則火可縮”。李光地用生動的比喻,告誡家族子孫不能張狂外露、不能處處搶占風頭,收斂一點、低調一點,修身立德,才能保全家族,實現長久持續發展;

“吾等老成尚在,決不爾容,況乎不類子弟,每藉吾形似以犯法理。爾不為吾顧名節,吾豈為爾愛性命,國憲有嚴,亦必不爾寬也。”此條家訓則嚴厲告誡后代子孫應守正篤行,不能借著他的名義仗勢欺人、為非作歹,要維護國家法律的權威,遵紀守法。

李氏家廟

李光地家訓由小而大,由讀書為人到家族規范,從道德修養到遵紀守法,均一一交代,對時人有良好借鑒意義。據記載,明清時期,湖頭鎮曾出現“四世十進士七翰林”的科舉盛況,先后出現1位宰相、4位總兵、99位舉人,入仕100多人。

歷經300多年傳承,一代完人李光地的家訓族規,已演變成湖頭乃至安溪一種精神文化,影響當地人的一言一行,彰顯家訓族規潤物無聲、潛移默化的長久魅力。

供稿|安溪縣紀委監委