懷抱珠玉,矢志傳統,梨園歌哭五十載;

情系蒼生,妙傳幽微,戲苑詞曲第一家。

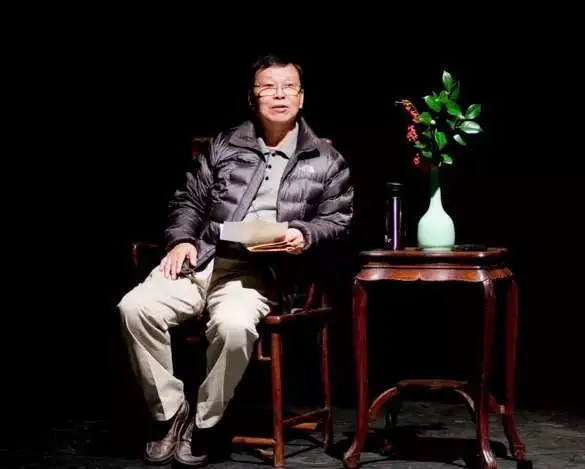

“中國當代戲曲領軍人物”王仁杰先生今年5月因病辭世

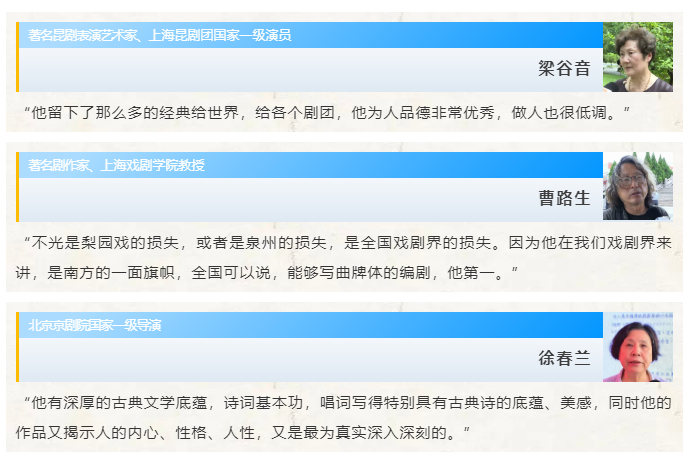

愛戲成癡的王仁杰,從上世紀六十年代開始,先后就職于泉州越劇團、泉州歌劇團、福建省梨園戲實驗劇團,成為享譽國際文藝界的頂級劇作大家,一生留下了梨園戲《董生與李氏》《節婦吟》、昆曲《琵琶行》《邯鄲夢》、越劇《唐琬》等眾多代表作。

王仁杰作品自選集《三畏齋劇稿》

“這是我50年來看過的最偉大的劇本與演出”

1942年,王仁杰出生在福建泉州。從小,他便是個典型的文學少年,學校圖書館的書幾乎被他看遍,他還瘋狂地喜歡普希金,希望能成為一名詩人。

直到50年代末,王仁杰讀高中時,一次偶入梨園劇院,想去看看熱鬧。那天演的是老戲《呂蒙正》。他一下子入迷了,此后每天放學都去看戲。

保存有宋元明南戲的很多劇目、音樂及表演形態,被稱為“活化石”的梨園戲,是現存中國最古老劇種之一,它的唱詞其實就是優美的詩歌。這也是令王仁杰著迷的重要原因:“昆曲是知識分子的典雅,但梨園戲是市民的典雅,有些內容更是雅俗共賞、更活潑。”

當許多戲曲創作者都在創新、革新,王仁杰卻一反潮流,追求傳統。他認為,“返本”不是復古,而是回到戲曲本體,回歸虛擬性和程式化的戲曲美學。而“開新”是要在守住傳統的基礎上,走出一條新路。

王仁杰最得意的作品便是梨園戲《董生與李氏》,這部戲改編自現代小說《烏鴉》。他堅持在戲曲結構、人物設置、情節安排、語言運用上都保持中國傳統戲曲的規范和傳統,巧妙地將《烏鴉》的故事“變今為古”,變成一出唱遍全球的梨園戲。在法國演出時,法國NC93劇院藝術總監索梅爾甚至感嘆道:“這是我50年來看過的最偉大的劇本與演出。”

“他不光是瑰寶還是閃閃發光的瑰寶”

為上海昆劇團著名表演藝術家梁谷音寫的《琵琶行》,王仁杰欠了整整十年。

1991年,梁谷音觀看了福建省梨園戲劇團演出的《節婦吟》,深受震撼和感動。后來梁谷音又在一次座談會上結識了王仁杰,并與他成為了好友,約定要他為自己寫一出戲。十年間,兩人討論了無數題材,卻始終沒能達成一致。

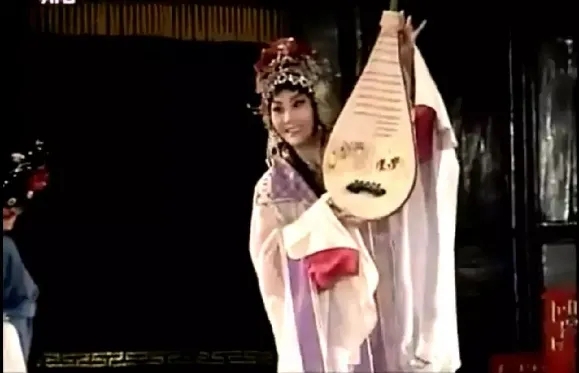

《節婦吟》劇照

2000年,王仁杰終于一通電話打給了梁谷音:“題材由你定,一年完成我們的約定。”“仁杰兄,就《琵琶行》吧!”

《琵琶行》的創作,王仁杰也是費心費力。最后10天,他頂著高燒通宵達旦,躺在床上,想起來一句就爬起來寫一句。這部高燒中“熬”出來的《琵琶行》,又一次把王仁杰的名字印在了人們心里。

《琵琶行》劇照

如今,王仁杰還有兩部戲即將上演:昆劇《浣紗記》和閩劇《荔枝換絳桃》。

《浣紗記》由明代劇作家梁辰魚所作,是昆劇的開山之作。王仁杰改寫的《浣紗記》將由著名昆劇表演藝術家胡錦芳老師擔任藝術指導。對這個劇本,王仁杰非常重視,即使病重也仍記掛著。

“他進醫院還把這個劇本帶著,家屬說‘老命要緊’,他說不行,答應胡老師的,一定要完成。他不光是瑰寶,還是閃閃發光的瑰寶,德才兼備。”胡錦芳說著,禁不住哽咽。

“人這一輩子只能做一件事”

對傳統文化,王仁杰始終懷著敬畏之心。

他致力于傳統文化的守護,始終為傳統文化復興振臂疾呼,常說“只要中國文化還在,中國戲曲就不會滅亡”。

王仁杰寫戲,還有一個獨特的習慣,就是堅持鋪紙研墨,用毛筆來寫。毛筆寫得慢,他必須反復斟酌,下筆準確、簡潔。他解釋:“用小楷寫很累,這樣就會惜墨如金,不會寫得很啰嗦。我不是想成為書法家,而是覺得寫表現古人的唱詞,用這種方式更能深入體會其中的意境。”

2017年12月11日,第三屆海上絲綢之路國際藝術節海上絲綢之路藝術發展論壇上,王仁杰先生發表題為《中外文化交流與戲曲的文化自信》的演講。(陳起拓 攝)

曾經有人建議他寫寫電視劇劇本,被他一口回絕:“人一輩子只能做一件事。”

有評論家這樣評論他:“是王仁杰找到了梨園戲,還是梨園戲等來了王仁杰?也許只能解釋為命運的安排。梨園戲的精神和王仁杰的氣質的確存在著大面積的契合。對歷史的認識,對傳統文化的探究,對民族心理的琢磨,對文人風骨的堅守,使王仁杰一直保持著傳統文人的形象。”

對待傳統、對待戲劇,王仁杰是個有古代士大夫風骨氣節的文人。但生活中的王仁杰,在所有熟悉他的人眼里則是個非常新潮可愛的“老頭”,他熱愛生活、鐘情美食、幽默風趣,能跟得上各種潮流,網絡購物微信微博都玩得轉。只要是愛戲愛文化的人,無論是老一輩還是新一代,他都會和你聊天交流。也因此,除了戲劇界老老小小的同行,很多戲迷觀眾也都是他的朋友。

“我這個老天真,對戲不死心”

這是王仁杰生前最后一篇專訪的標題

也許也是他對自己最好的總結

戲癡王仁杰,一路走好!