陳允洛:傳播革命火種的幕后奉獻(xiàn)者

南洋著名報(bào)人、教育家,被譽(yù)為“泉州三杰”之一;他以報(bào)刊為陣地、以筆墨為武器,在組織旅緬華僑參加孫中山領(lǐng)導(dǎo)的民主革命中做出重要貢獻(xiàn)

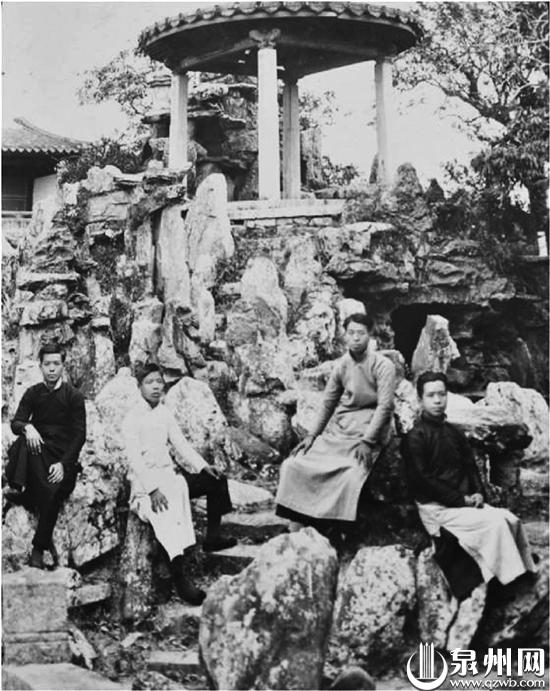

陳家四兄弟合照于泉州清源書院內(nèi)(在今晉光小學(xué)南俊校區(qū)處)山水涼亭,長男陳允洛位于右一。

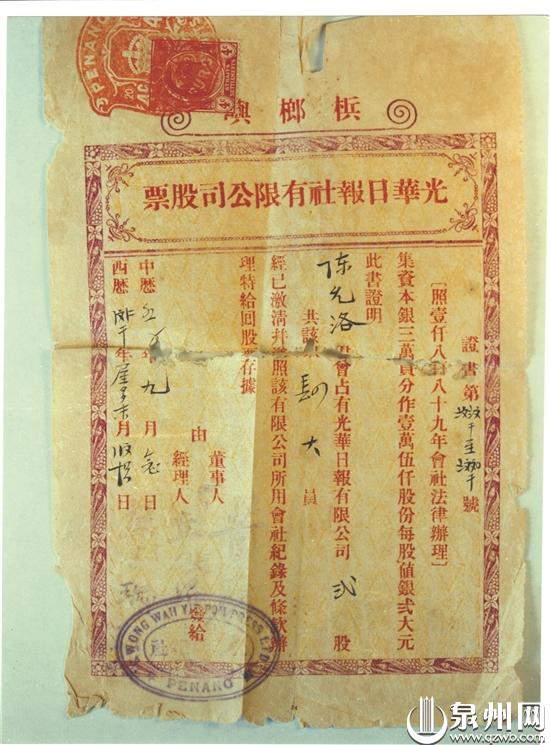

陳允洛持有的《光華日報(bào)》股票

陳允洛的緬甸中華同盟分會職員徽章

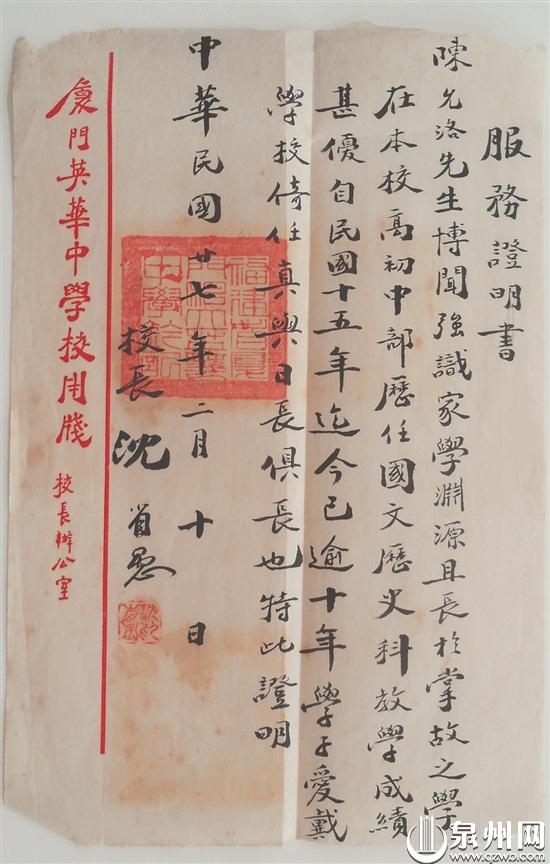

陳允洛在廈門英華中學(xué)任教證明

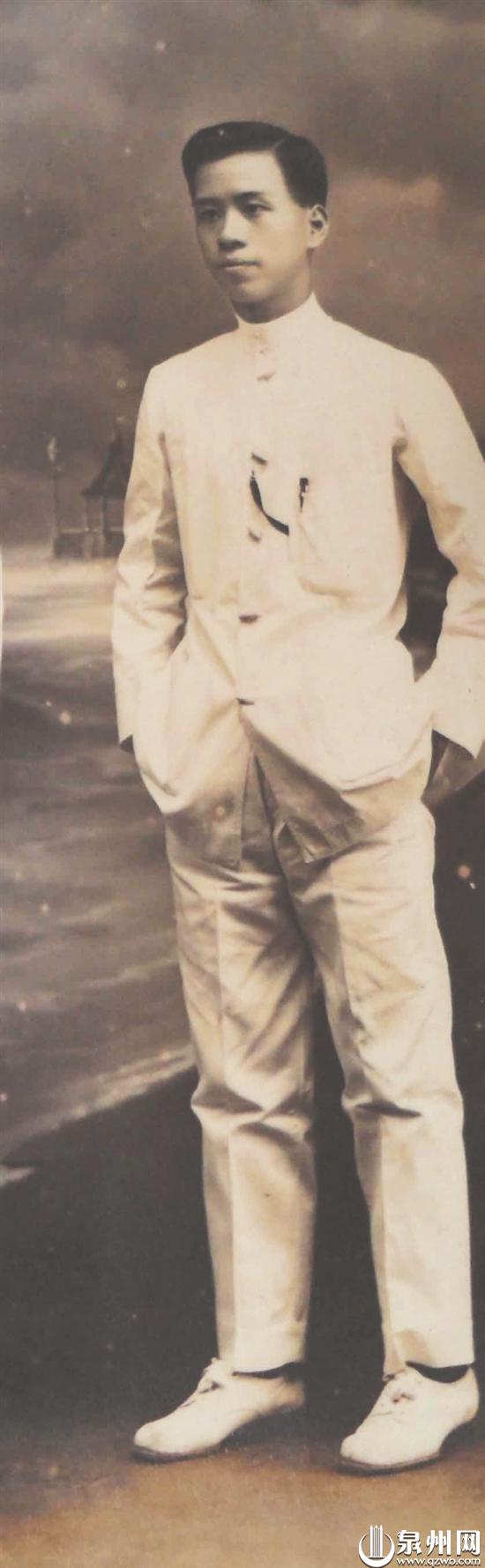

青年時期的陳允洛

人 物 名 片

陳允洛(1890年—1981年),祖籍福建泉州鯉城,與莊丕唐、傅無悶并稱“泉州三杰”。1909年赴緬甸仰光,參與組織中國同盟會緬甸分會,從事革命活動。翌年,在仰光《進(jìn)化報(bào)》任編輯,先后在《覺民日報(bào)》《民鐘報(bào)》《仰光日報(bào)》《南洋商報(bào)》《新國民日報(bào)》《新民主報(bào)》《中南日報(bào)》等十余家新聞報(bào)紙任職。1913年,在《覺民日報(bào)》發(fā)表社論《討袁賊》,1915年又與莊銀安、徐贊周等通電反對簽訂“二十一條”。1916年,回國參加倒袁革命活動,在泉州創(chuàng)辦《新民周報(bào)》。他先后在仰光益商學(xué)校任教員、廈門英華中學(xué)任教務(wù)、泉州新隅學(xué)校任校長,并參與創(chuàng)辦了緬甸仰光平民學(xué)校,著有《陳允洛文集》《陳允洛文集續(xù)編》。□記者 陳森森 通訊員 莊志陽/文 陳世友/供圖

滿懷救亡圖存之心 動員華僑參加革命

1890年,陳允洛出生于福建泉州鯉城。陳允洛幼時聰慧,未接受啟蒙教育之前,便能讀千家詩,也能隨人背念多篇古文古詩,直到6歲時才進(jìn)入私塾受啟蒙教育。陳允洛聰穎好學(xué),加之受到良好的教育,自幼便顯露出超人的天賦,所寫文章,立論深遠(yuǎn),深受鄉(xiāng)賢倚重,16歲時一舉通過童子試。科舉制廢除后,陳允洛另辟求學(xué)途徑,考入泉州當(dāng)?shù)剜l(xiāng)紳在清源書院創(chuàng)辦的公立中學(xué)。在這里,他憑借出眾的才華、優(yōu)良的品德,贏得了同學(xué)們的尊敬。18歲時,陳允洛先后任教于廈門鼓浪嶼英華學(xué)院、普育小學(xué)堂。

1909年,20歲的陳允洛在叔父陳春冰的推薦下,從泉州遠(yuǎn)赴緬甸仰光,在當(dāng)?shù)氐囊嫔虒W(xué)校任教員。益商學(xué)校雖名為學(xué)校,實(shí)為革命黨人創(chuàng)立的革命活動之地。同年,革命黨人在緬甸參與組建緬甸中華同盟分會(即緬甸同盟會)。面對帝國主義的暴行和清廷的無能,陳允洛懷著一顆救亡圖存之心,毅然決然擁護(hù)孫中山先生“驅(qū)除韃虜,恢復(fù)中華,創(chuàng)立民國,平均地權(quán)”的革命主張,加入緬甸同盟會,成為該會的重要成員。至1911年,緬甸同盟會擁有會員2343人,在當(dāng)時南洋各地同盟會組織中人數(shù)最多。

在緬甸同盟會,陳允洛曾任該會參議員、文案科科員。據(jù)泉州華僑歷史博物館專家介紹:“凡緬甸同盟會和國內(nèi)外的革命黨聯(lián)系的文字,多出自陳允洛之手。陳允洛不但了解同盟會內(nèi)部情況,對革命黨人的來龍去脈也是相當(dāng)了解。在工作中,陳允洛結(jié)識了百余位辛亥革命同盟會同志,涵蓋了南洋各地與福建泉州、廈門等地革命同仁。可以說,陳允洛在動員、組織旅緬華僑參加孫中山先生領(lǐng)導(dǎo)的民主革命,做出杰出貢獻(xiàn)。”

聯(lián)絡(luò)華商籌湊軍費(fèi) 團(tuán)結(jié)海內(nèi)外革命者

1911年武昌起義后,孫中山先生領(lǐng)導(dǎo)的革命活動短時間急需大量軍費(fèi)。為團(tuán)結(jié)廣大華商、支持祖國革命,陳允洛與徐贊周、陳朝初等24人發(fā)起成立了緬甸華僑興商公司(后改為緬甸華僑興商總會),號召愛國華人積極籌湊軍費(fèi),成為同盟會緬甸分會強(qiáng)有力的后盾。他們以緬甸中國同盟會的名義發(fā)出《告全緬僑胞書》,發(fā)動僑商,踴躍為孫中山的革命“傾盡會款,匯閩助餉”,同時還組織“濟(jì)急團(tuán)”,推銷“軍債券”。

1915年,袁世凱妄圖復(fù)辟帝制的消息傳到海外,廣大華僑群情激奮,紛紛募款支持孫中山進(jìn)行反袁斗爭。緬甸華僑曾廣庇、楊子貞在仰光發(fā)起“國民捐”“愛國捐”,共籌集28.7萬多緬盾作為討袁經(jīng)費(fèi)。在僑胞們的鼎力支持下,一個月內(nèi),緬甸同盟會募得捐款40萬緬盾。同年,陳允洛奉命攜帶巨款來到當(dāng)時閩南反袁救國運(yùn)動的中心——廈門,作為當(dāng)?shù)胤磳υ绖P活動的開支,并積極投身倒袁革命活動。

1916年秋天,陳允洛將返回南洋,革命黨人許卓然委托他為剛創(chuàng)辦的《民鐘報(bào)》籌募資金。陳允洛不辭辛苦,一路趕往吉隆坡、檳城,雖然得到邱怡領(lǐng)、陳新政的支持,在兩地也只籌到了數(shù)千元。爾后,陳允洛來到仰光,彼時廈門已多次來信催寄資金,陳允洛心急如焚,擔(dān)心如此稀少的資金無法維持報(bào)社的運(yùn)營。于是陳允洛又前往蘇門答臘、馬來亞、新加坡等地招募資金,在陳嘉庚的支持下,也籌到了數(shù)千元。陳允洛不辱使命,總共為《民鐘報(bào)》籌到數(shù)萬元,緩解了報(bào)社經(jīng)濟(jì)困難。

此后,陳允洛經(jīng)常來往于泉州、廈門以及南洋各地。福建與南洋等地海路遙遠(yuǎn),陳允洛一生為了革命曾多次往返兩地,他常與革命黨重要人員接觸,為加強(qiáng)閩南革命黨人與南洋同志的密切聯(lián)系做出重要貢獻(xiàn)。陳允洛曾多次對廈門英華中學(xué)的校友說過:“余數(shù)十年奔走,較為得意的便是讓閩南革命黨人與南洋同志感情密切聯(lián)系。”

一生致力新聞事業(yè) 開創(chuàng)泉州辦報(bào)先河

“余與報(bào)界最有因緣,數(shù)十年間,都在此中生活。”陳允洛曾在《陳允洛文集》自序中如此寫道。陳允洛一生先后在《覺民日報(bào)》《民鐘報(bào)》《仰光日報(bào)》《南洋商報(bào)》《新國民日報(bào)》《新民主報(bào)》《中南日報(bào)》等十余家新聞報(bào)紙任職。“祖父最先與報(bào)界發(fā)生聯(lián)系,還是在1910年,緬甸仰光同盟會創(chuàng)辦的《進(jìn)化報(bào)》其編輯呂志伊有事回國,陳鐘靈盛情邀請他一起作短評,就任報(bào)紙編輯,而后他一生致力于新聞事業(yè),直至退休。”陳允洛的孫子陳世友介紹。

為最大力度支持革命宣傳工作,1910年莊銀安等人在檳榔嶼創(chuàng)辦了《光華日報(bào)》,陳允洛個人曾出資購買了該報(bào)股票。陳世友至今仍留存著祖父所持有的《光華日報(bào)》股票,他說:“祖父陳允洛為該報(bào)股票持有人之一,數(shù)額為二股。”

1913年,緬甸仰光《覺民日報(bào)》編輯梁冰纮返回廣東,作為報(bào)社董事之一的陳允洛兼任代理編輯。《覺民日報(bào)》旗幟鮮明地反對北洋軍閥,維護(hù)共和,陳允洛在《覺民日報(bào)》發(fā)表了社論《討袁賊》,當(dāng)?shù)卣浴百\”字太兇殘為由,對陳允洛發(fā)出警告。1915年,陳允洛又與革命黨領(lǐng)袖莊銀安、徐贊周等撰寫電文反對簽訂“二十一條”,同時招集當(dāng)?shù)厝A僑一起簽字反對。這一舉動觸怒了緬甸仰光當(dāng)?shù)卣愒事宓热吮痪炀謳ヘ?zé)問,最終因簽名者都是當(dāng)?shù)赜忻麅S領(lǐng),當(dāng)?shù)卣挪挥枳肪俊?/p>

1916年,陳允洛回國參加反袁斗爭的同時,還回故鄉(xiāng)泉州擔(dān)任了晉江通俗教育講演所所長。同年,陳允洛與許卓然、陳祖烈等人在泉州創(chuàng)辦了《新民周報(bào)》,開創(chuàng)泉州辦報(bào)先河。《新民周報(bào)》與全國各地報(bào)紙一樣,開展反日反袁宣傳。

1939年夏,陳允洛前往新加坡任南洋報(bào)社副經(jīng)理,在這段時間,他與報(bào)社同人一起,聯(lián)合當(dāng)?shù)貎S界領(lǐng)袖,宣傳抗戰(zhàn),發(fā)動華僑青年回國救亡,組織籌款,幫助國內(nèi)災(zāi)民。1945年8月,日軍投降后,柯朝陽創(chuàng)辦《新民主報(bào)》,傅無悶創(chuàng)辦《中南日報(bào)》(后改名《中興日報(bào)》),陳允洛都曾在南洋這兩家報(bào)社服務(wù)。1955年陳允洛前往新加坡,又再次擔(dān)任《南洋商報(bào)》副經(jīng)理一職,直至1963年光榮退休。

建校興學(xué)開通民智 鐘愛閩南文化研究

早年參加同盟會以及在益商學(xué)校任教的經(jīng)歷,讓陳允洛抱定了“教育為立國之基” 的宗旨。他孜孜不倦地傳播真理,啟迪民智,為國家、民族培養(yǎng)人才。1920年,陳允洛在仰光創(chuàng)辦平民學(xué)校,從1925年開始,陳允洛便回廈門鼓浪嶼英華中學(xué)教書并任國文主任,總共在英華中學(xué)執(zhí)教了14年。1938年,廈門即將遭日軍占據(jù),陳允洛還鼓勵學(xué)生效法民族英雄起來抗?fàn)帯?/p>

陳允洛不僅文采過人,而且書法造詣甚高。他年幼受書法名人曾振仲(又名曾遒)指導(dǎo),書法真草皆精。1968年,日本書藝院邀請陳允洛等中國名流之士參與主持中日文化交流。78歲高齡的陳允洛參加日本書藝院第廿九屆漢字書法競賽,在中日兩國3000件優(yōu)秀的書法作品中脫穎而出,榮獲會長獎(即第一名)。曾入讀過廈門學(xué)校的88歲郭奶奶表示:“20世紀(jì)30年代,廈門毓德女校等不少當(dāng)?shù)貙W(xué)校仍然采用陳允洛書法為標(biāo)準(zhǔn)字帖。”

此外,陳允洛對閩南方言、閩南名人、閩南民間掌故等閩南文化研究頗有見地,相關(guān)文章見于《陳允洛文集》及手稿中。陳允洛的弟弟陳允敦曾在《泉州名匾錄》中寫道:“家兄陳允洛,書藝俱精。我少時經(jīng)常觀他揮毫,兼諦聽他評論泉屬匾書掌故。當(dāng)時不甚了解,但記憶甚深,早已養(yǎng)成欣賞名匾之愛好。”

陳允敦歷任廈門大學(xué)、福州大學(xué)、華僑大學(xué)三所高校教授,曾榮獲國家教委頒發(fā)的“從事高教科研四十年,成績顯著”的榮譽(yù)證書及奔馬獎?wù)隆j愒识赝砟暧伞案裎铩倍安┪摹保铝τ谵啊?鉤沉地方之傳統(tǒng)文化與民俗風(fēng)情,著有《安溪礦藏概況》《古船中“小黑子”的鑒定》《泉州古城址踏勘》《泉州古地名探源》《泉州古園林鉤沉》等著作,對后人研究泉州地方文化起著重要的作用。由此可見,陳允敦在傳承閩南傳統(tǒng)文化、記錄泉州名掌故上深受哥哥陳允洛的影響。

才識超群謙卑和善 愛國情懷薪火相傳

“故人江海隔,長大一相逢,乍見翻疑夢……實(shí)踐得榮光,永生今在望,守道慎勿忘!”這是陳允洛為廈門英華中學(xué)撰寫的校友會會歌,得到了校友會成員的一致稱贊。鑒于陳允洛在革命、教育與新聞等領(lǐng)域取得的成就,廈門英華中學(xué)校友會分別于1968年、1978年為陳允洛出版了《陳允洛文集》《陳允洛文集續(xù)編》。

熟識陳允洛的人都知道,陳允洛先生雖才識超群,待人接物卻謙謙恭儉,從不負(fù)才傲物,其言行對后輩立德立行方面都有較深影響。“大伯陳允洛是一位謙卑和善,清廉自好的人。”陳允洛的侄兒陳亦可說:“我大伯的長子陳時中曾對我說過,他少時到‘萬金油大王’胡文虎家中玩耍時,見到大人們在粘貼‘虎標(biāo)萬金油’商標(biāo),覺得商標(biāo)花花綠綠很好看,那家人就送給他幾張商標(biāo)。大伯得知后,擔(dān)心孩子亂拿別人的東西就帶著堂兄到胡家問明情況。”

深受父親陳允洛抗戰(zhàn)愛國思想的影響,出生于緬甸的陳時中于1940年主動回國求學(xué),并參加抗日戰(zhàn)爭。1941年12月,日本占領(lǐng)南洋群島,并企圖攻打緬甸,以切斷當(dāng)年中國唯一的生命線滇緬公路。文武全才的陳時中精通中英印緬四種語言,并懂得駕駛技術(shù),于是被調(diào)往八莫,擔(dān)任華僑先鋒第三大隊(duì)第一中隊(duì)中隊(duì)副,帶領(lǐng)華僑司機(jī)參與滇緬公路的中國物資運(yùn)輸。他經(jīng)常需要駕駛大卡車,并常要協(xié)助維修事故車輛,是運(yùn)輸車隊(duì)中最后一個到達(dá)目的地的人員。

1942年夏天,陳時中考入陸軍機(jī)械化學(xué)校。后來,陳時中受中國遠(yuǎn)征軍特派,協(xié)助美軍訊問抓到的印度緬甸奸細(xì),獲取了不少日軍在緬甸北部活動的情況。他曾化裝成緬甸人去探查日軍陣地,乘坐的飛機(jī)機(jī)身被敵人子彈打得彈痕累累,十分危險(xiǎn)。1945年8月,日本投降,陳時中隨所在部隊(duì)離開印度,途經(jīng)云南畹町才回到祖國。幾個月后,陳時中退伍,爾后考入大學(xué)。

專家點(diǎn)評

■郭培明(泉州市文聯(lián)副主席)

百年間,華僑報(bào)刊為傳播中華文化、傳承民族精神做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。在烽火歲月里,僑報(bào)還是點(diǎn)燃革命火種、發(fā)動全民抗戰(zhàn)的陣地與號角。僑報(bào)史留下了陳嘉庚、胡文虎、李光前、駱文秀等華商巨子的英名,也留下胡愈之、金仲華、郁達(dá)夫、張楚琨、于以同等杰出文化人的足跡,這其中就有著名報(bào)人陳允洛。縱觀泉州僑界,像陳允洛這樣服務(wù)過十多家報(bào)社,在東南亞的緬甸、馬來西亞、新加坡等地出任過《仰光日報(bào)》《光華日報(bào)》《南洋商報(bào)》等著名僑報(bào)要職,并在編輯部站完人生最后一班崗,應(yīng)該是絕無僅有的。

報(bào)館職業(yè)夜以繼日,甘為伊人作嫁衣裳,其出品流程不但追求新聞的時效性,更因產(chǎn)品的精神特性而隨時處于風(fēng)險(xiǎn)之中。兵荒馬亂、民不聊生、國土淪陷的社會現(xiàn)實(shí)帶給陳允洛最直接的影響,就是要以筆墨為武器,喚醒民眾、凝聚民心。無論是為同盟會革命黨人籌集善款反對袁世凱,還是聯(lián)合華僑領(lǐng)袖發(fā)動回國抗日救亡,以及興學(xué)教書開通民智,陳允洛對每一件事都不遺余力,抱著“功成不必在我”的心態(tài),體現(xiàn)出血濃于水的民族情結(jié)、解難紓困的故國情懷和書藝俱精的文化學(xué)養(yǎng)。

桃李不言,下自成蹊。作為傳媒名流,陳允洛從不炒作自己,民間疾苦化為筆底波瀾,才識超群卻又謙卑和善。向往光明,傳播真理,戀鄉(xiāng)念祖,弘揚(yáng)美德,力求對讀者、社會有正向影響,便是他用盡畢生心血去抒寫的一篇好文章。