人物名片

林惠祥(1901年—1958年),又名林圣麟、林石仁、林淡墨,祖籍福建泉州石獅,新加坡歸僑,中國人類學(xué)開拓者與奠基人之一;新中國成立前,曾任廈門大學(xué)歷史社會學(xué)系主任、新加坡南洋女子中學(xué)教員、馬來亞檳城鐘靈中學(xué)校長;新中國成立后,曾任廈門大學(xué)海疆學(xué)術(shù)資料館館長、南洋研究所副所長、人類博物館館長、廈門市歸國華僑聯(lián)合會籌備委員會主任委員、廈門市歸國華僑聯(lián)合會副主任、廈門市人民代表、福建省政協(xié)委員。

林惠祥

堅退日籍回歸祖國

艱苦求學(xué)終有所成

1901年,林惠祥出生于晉江縣蓮埭鄉(xiāng)(今石獅市蚶江鎮(zhèn)蓮東村)一個商人之家。蚶江鎮(zhèn)臨海,是歷史悠久的對外商埠。當(dāng)?shù)鼐用袼赜袑ν獾咐恕⒔üαI(yè)的拼搏精神,林惠祥的祖輩亦不例外。鴉片戰(zhàn)爭前后,林惠祥的曾祖父前往臺灣經(jīng)商,事業(yè)有成,家境殷實,然至其父林毓鑒時家道中落,僅為小商販,謀生艱難。中日甲午戰(zhàn)爭后,日本強占中國臺灣,強迫當(dāng)?shù)鼐用窀碾`日籍,林毓鑒及家人即被隸為日籍。

林惠祥自幼聰穎好學(xué),9歲入讀私塾。因彼時閩臺間貿(mào)易常需用日語交流,望子繼業(yè)的父親將11歲的林惠祥送往福州,進入日本人創(chuàng)辦的東瀛學(xué)堂讀書。求知欲極強的林惠祥學(xué)習(xí)刻苦,成績常列全班榜首。15歲時,他以全班第一名的成績畢業(yè)。東瀛學(xué)堂校長欣賞他的才學(xué),欲引薦他去日本商行做事。因?qū)θ毡厩致孕袕缴類和唇^,他拒絕校長邀請后,轉(zhuǎn)入英文私塾學(xué)習(xí),并很快考入以英文講授課業(yè)的青年會中學(xué)。第一學(xué)期結(jié)束,他考試即得全班第一名。然而,因父親生意經(jīng)營困難,無法再負(fù)擔(dān)他的學(xué)費,加上他覺得學(xué)校教學(xué)進度太慢,遂退學(xué)在家自學(xué)。

1920年,林惠祥前往菲律賓謀生,在一家米廠內(nèi)任書記。1921年,他從報紙獲悉愛國華僑陳嘉庚捐資興辦的廈門大學(xué)可為入讀學(xué)生免除學(xué)膳費用,當(dāng)即渡海回國,考入廈門大學(xué)成為一名預(yù)科生,一年后正式進入該校人文科社會學(xué)系學(xué)習(xí)。學(xué)業(yè)優(yōu)異的他大學(xué)期間曾兩獲甲等獎金,還曾兼廈門中華中學(xué)史地教員。期間,他經(jīng)多方努力毅然退出日籍,復(fù)原為中國國籍。

1926年,林惠祥以優(yōu)異成績從廈門大學(xué)畢業(yè),獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位,后被聘為廈門大學(xué)預(yù)科教員。作為廈門大學(xué)最早的文科畢業(yè)生,他的畢業(yè)證號為廈門大學(xué)第一號。出于對人類學(xué)和考古工作的興趣,此后一年時間,他除登臺授課外,還積極參加學(xué)校考古文物展覽會的籌辦工作。

1927年,林惠祥進入菲律賓大學(xué)研究院人類學(xué)系,師從美國知名學(xué)者、精通考古學(xué)與民族學(xué)的拜耶教授。求學(xué)期間,由于沒有獎學(xué)金,各項費用需自己承擔(dān),為省錢讀書,他時常以冷水配面包度日,生活十分艱苦。因?qū)W習(xí)刻苦成績優(yōu)異,一年后他獲得該校人類學(xué)碩士學(xué)位。

1928年,林惠祥回國后,被“大學(xué)院”聘為特約著作員,不久,“中央研究院”成立,又出任民族學(xué)組助理研究員,成為“院長”蔡元培最為器重的中國民族學(xué)田野調(diào)查學(xué)者。

林惠祥時常冒險進行田野調(diào)查

二度赴臺田野調(diào)查

研究高山族第一人

1929年,林毓鑒病逝臺灣,林惠祥化名林石仁,裝扮成商人跨海前往臺灣奔喪。料理完父親后事,他深入臺灣島進行人類學(xué)田野調(diào)查,一個多月的行程里,歷經(jīng)艱難險阻,甚至險些喪命。在臺灣東部考察時,他冒險蹚過齊胸深且湍急的溪水;在臺灣中部濁水溪調(diào)查時,他深入分散于崇山密林的村社中;為了取得文化標(biāo)本,他購得樟木制作的獨木舟一艘準(zhǔn)備送出山,途中險些因“舟重杠斷”而失事……

在臺灣期間,他認(rèn)真調(diào)查了臺北圓山新石器時代遺址和高山族文化遺俗。回到上海后,他很快寫成《臺灣番族之原始文化》一書,于1930年出版。這是他的第一部學(xué)術(shù)專著,也是我國第一部系統(tǒng)研究臺灣少數(shù)民族文化的著作。而他也成為我國調(diào)查研究臺灣高山族第一人。同年,他回到廈門大學(xué)擔(dān)任歷史社會學(xué)系主任、教授,進入學(xué)術(shù)研究的黃金期。

林惠祥在制作高山族人像模型

1934年,林惠祥的專著《文化人類學(xué)》出版,這是我國第一部被列為大學(xué)通用教材的人類學(xué)專著。同年,他在廈門大學(xué)西側(cè)頂澳仔住家二樓,創(chuàng)辦廈門大學(xué)人類博物館籌備處,將自己歷年搜集的考古、民族、民俗等文物,連同華僑、熱心人士捐贈的文物一起陳列,供校內(nèi)師生及校外各界人士參觀。

1935年,為深入研究臺灣高山族,豐富籌備中的人類博物館標(biāo)本文物,林惠祥化名林淡墨,裝扮成教會學(xué)校教員,利用暑假期間,自費再到臺灣進行田野調(diào)查。這次赴臺行程雖只短短兩周時間,但他仍有不小的收獲,不僅搜集到刀、槍、弓、箭、衣飾、雕刻及石器等文物標(biāo)本數(shù)十件,還去臺北圓山的貝冢,發(fā)現(xiàn)了一些具有地方特色的有段石錛和有肩石斧等。

1936年,林惠祥另一部力作《中國民族史》出版。該書是當(dāng)時中國民族學(xué)專著中最完整詳盡的一部著作,受到國內(nèi)外民族學(xué)界的重視與引用,對后世的中國民族史研究影響深遠。此外,他還先后出版《民俗學(xué)》《世界人種志》《神話論》等專著,為奠定中國研究人類學(xué)有關(guān)分科基礎(chǔ)作出重要貢獻。

1937年夏天,林惠祥自費到閩西考察,發(fā)現(xiàn)龍巖武平縣新石器時代的石器和印紋陶等文物。這是我國東南地區(qū)最先發(fā)現(xiàn)的新石器時代的遺址。他從武平新石器時代文物的研究中,推斷石錛、有段石錛和印紋陶,是東南古越族及其先民的遺物,具有我國東南地區(qū)古文化的特征。這些新見解,為他后來的考古發(fā)現(xiàn)所證實,也得到其他考古學(xué)家認(rèn)可。

檳城發(fā)起“寒衣捐”運動

支持祖國抗日戰(zhàn)爭

1937年7月,“盧溝橋事變”爆發(fā),沿海諸港情形危急,廈門也危如累卵。為了使人類學(xué)標(biāo)本、文物免遭敵手,同年秋天,林惠祥攜帶精心收藏多年的人類學(xué)標(biāo)本、文物、圖書等資料,舉家移往香港。在港逗留數(shù)月,正在盤算下一步遷往何方時,他接到前往新加坡參加第三屆遠東史前學(xué)國際大會的邀請。

1938年1月,他在會上宣讀《福建武平之新石器時代遺址》一文,詳細(xì)闡述了“中國南方史前民族及文化與南洋的關(guān)系”,轟動全場,引起國內(nèi)外同行對華南史前文化的強烈關(guān)注。也正是這次新加坡之行,使他獲得新加坡南洋女子中學(xué)教員聘約,隨后舉家遷居新加坡。

林惠祥在南洋女子中學(xué)任教員時,雖然生活環(huán)境困苦,但他仍堅持進行考古和民族問題研究,先后撰寫了《馬來人與中國東南方人同源說》《南洋人種總論》等論文,成為中國研究南洋人種和南洋考古的開拓者和倡導(dǎo)者之一。

1939年,林惠祥接到馬來亞檳城鐘靈中學(xué)校長聘約。他在上任后立即著手聘請名師,修訂校規(guī),銳意改革,深受師生好評。彼時,正值南洋抗日救亡工作不斷深入之際,他領(lǐng)導(dǎo)全校師生積極投入抗日救國活動,不僅帶頭將自己任教的第一個月薪水全部捐獻出來,還號召同學(xué)和周圍民眾一起捐款,支援祖國抗戰(zhàn)。他鼓勵學(xué)生投身抗日工作,經(jīng)常在學(xué)校作抗日形勢報告,揭露日軍侵華暴行,介紹中國軍民浴血奮戰(zhàn)事跡,激發(fā)學(xué)生的抗日積極性和救國責(zé)任感。

眼看凜冬將至,林惠祥得知國內(nèi)抗戰(zhàn)士兵極缺寒衣,遂在檳城發(fā)起“寒衣捐”運動。1939年,徐悲鴻到新加坡舉辦籌賑畫展,林惠祥撰文宣傳予以支持,兩人由此相識。為了發(fā)動更多人投身“寒衣捐”運動,林惠祥向徐悲鴻索畫作為“寒衣捐”的獎品,得到了徐悲鴻全力支持。據(jù)不完全統(tǒng)計,從1939年9月至1940年12月,南洋華僑捐獻棉衣700余萬件、夏裝30萬套、軍用蚊帳8萬頂,另捐冬裝款400萬元。

林惠祥辦公室掛著徐悲鴻親筆題贈條幅

在林惠祥主持下,鐘靈中學(xué)成為當(dāng)?shù)乜谷招麄鞯闹匾兀粌H是南洋出抗日英雄最多的中學(xué)之一,還是南洋回國投軍和服務(wù)抗戰(zhàn)人數(shù)最多的中學(xué)之一。學(xué)校華僑學(xué)生中不少人后來加入共產(chǎn)黨,或成為抗日骨干分子。有些學(xué)生被英國殖民當(dāng)局盯上,英國殖民當(dāng)局派人進校抓捕,林惠祥據(jù)理力爭全力保護。有些學(xué)生被捕,他不但親自與警方交涉放人,還利用聲望發(fā)動華僑營救被捕學(xué)生,不少抗日進步學(xué)生因此得到保護。因籌賑事宜和保護抗日進步學(xué)生,鐘靈中學(xué)董事會迫于壓力,于1941年3月解聘林惠祥。

堅守氣節(jié)落難務(wù)農(nóng)

寧死都要保護文物

無奈之下,林惠祥回到新加坡。由于沒有固定職業(yè)和穩(wěn)定收入,他和家人生活艱難,長期忍饑挨餓,妻子也因饑寒交迫成疾,無錢求醫(yī)買藥于1941年秋天病逝,一幼子也因貧病交加不幸夭折。同年12月,太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),緊接著日軍開始轟炸新加坡,他手抱幼女,帶著一家老小四處躲避飛機轟炸,有時露宿街頭狀如乞丐。

由于抱著強烈的民族自尊心,林惠祥不愿意到日據(jù)機構(gòu)做事,多次陷于失業(yè)境地,生活極為艱苦。有熟人知道他懂日語,要介紹他去日本組織的“華僑協(xié)會”任日文秘書和翻譯,或到日本人辦的《昭南日報》社任職,他都予以拒絕,并表示只為華僑華人代寫營業(yè)文件或被拘押申辯書,不赴官署及訪日人。新加坡日據(jù)官員曾慕名邀請他去工作,他一概充耳不聞或堅辭不就。日據(jù)當(dāng)局興辦學(xué)校,一位日本教官到他住處,要請他去任教,同樣被其回絕。

林惠祥的女兒林華明回憶全家在抗日期間的經(jīng)歷時說,由于擔(dān)心再被糾纏,父親索性把家搬遷到偏僻的鄉(xiāng)下后港。后港距市區(qū)十公里,他在那里搭寮墾荒務(wù)農(nóng),栽種糧食、蔬菜,甚至當(dāng)起地攤小販,生活困頓。“父親就這樣艱苦煎熬,不肯屈服。他曾說,若再拖半年,恐怕這條命就熬不過去了。”林華明說。

日軍占領(lǐng)新加坡期間,林惠祥冒著生命危險,千方百計保護自己長期收集保存的圖書、文物不落入日軍手上。有一次,日本憲兵無理搜查他的住宅。彼時,他家里收藏著一箱古代武器(其中有多件日本武士刀),若被搜出恐有性命之危。面對強暴,他始終毫無懼色,安然端坐在箱子上面,躲過一劫。

君子修道立德,不為困而改節(jié)。林惠祥的兒子林華水回憶,在落難務(wù)農(nóng)期間,有位歐洲學(xué)者愿以高價收購他保存的文物,被其拒絕。親友中有人對父親“身無分文”還“絕不出賣一件文物”的原則很不理解,以致鬧翻了臉。在并肩抗日中相識相知的畫家徐悲鴻,對林惠祥崇高的民族氣節(jié)甚為敬佩,曾書“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”條幅以贈之。

抗戰(zhàn)勝利后,林惠祥參加陳嘉庚主持的有關(guān)南洋華僑籌賑祖國難民會活動資料的整理、編輯工作,協(xié)助整理出版刊物,并參加陳嘉庚所著《南僑回憶錄》《大戰(zhàn)與南僑》 等書的編輯出版工作。直到1947年,他攜帶自己收藏的全部文物、圖書回國,任廈門大學(xué)歷史系教授。

捐財捐物傾其所有

創(chuàng)建人類學(xué)博物館

在中國創(chuàng)建人類博物館,一直是林惠祥的理想。新中國成立后,林惠祥理想得以實現(xiàn)。

1951年,林惠祥將自己數(shù)十年收集的幾千件從石器時代到近代的人類學(xué)文物和圖書全部捐獻給國家,并建議設(shè)立廈門大學(xué)人類博物館。1953年3月16日,廈門大學(xué)人類博物館正式開館,徐悲鴻特地為博物館題寫?zhàn)^名。如今,該館不僅在中國及東南亞享有盛譽,而且被聯(lián)合國教科文組織收錄為國際著名博物館之一。

受陳嘉庚傾資辦學(xué)的影響,為了創(chuàng)辦廈門大學(xué)人類博物館,林惠祥可謂傾其所有。據(jù)廈門大學(xué)人類學(xué)與民族學(xué)系所攝制的一部宣傳片介紹,林惠祥捐獻文物的價值,可以億元計算。博物館初創(chuàng)時期,人手少經(jīng)費緊,身為館長的他常用自己的工資為館里添置文物,家里甚至出現(xiàn)到了月底沒錢買米的窘?jīng)r,連買菜有時也是賒欠的。1956年,他把自己家的一棟樓房捐給了學(xué)校,那是他用稿費建造的唯一棲居之所。

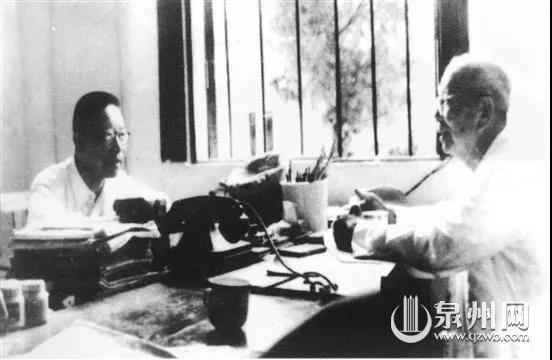

林惠祥(左一)與陳嘉庚一起研究創(chuàng)辦廈門華僑博物院事宜

為了節(jié)省經(jīng)費,博物館里幾乎所有模型、展柜都是林惠祥親自設(shè)計、監(jiān)制,甚至制作的。有一次,他和一位技術(shù)員用黏香末雕塑從猿到人進化的模型,其中爪哇猿人就是他個人的杰作。在雕塑這尊猿人時,他既是模特,又是雕塑師。他脫掉上衣,一邊手持木棒,不時使勁使肌肉凸起,一邊對著鏡子,親自動手塑造模型,一張相關(guān)老照片保存至今。他還常常和工作人員一起俯身地上,制作立體地理模型。

在人類博物館的陳列室中,陳列有原始社會和古人類復(fù)原模型,以及世界多地不同民族各個歷史時期的人類學(xué)標(biāo)本、文物、模型,其中尤為特別的是新中國成立前,他在臺灣調(diào)查收集的一批石器和少數(shù)民族文物,為臺灣自古以來就是我國領(lǐng)土提供了重要的實物依據(jù)。

已故廈門大學(xué)人類博物館第二任館長陳國強回憶,林惠祥在任時,經(jīng)常到博物館親自為參觀者講解,為博物館寫“陳列品說明書”。他用的稿紙,常是已經(jīng)用過一面的廢紙,還把自己的家具拿到學(xué)校供辦公用。他常對館內(nèi)人員說:“我們應(yīng)當(dāng)一個錢當(dāng)兩個用,少用錢多工作。”

其實,創(chuàng)辦博物館只是林惠祥為發(fā)展人類學(xué)計劃的第一步,他在一份建議書中曾提到,將來待條件成熟,可以在博物館基礎(chǔ)上再辦人類學(xué)研究所、人類學(xué)系,建立起系、所、館的完整體系。1984年,經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),廈門大學(xué)在人類博物館的基礎(chǔ)上,設(shè)立人類學(xué)系和人類學(xué)研究所,實現(xiàn)了他的遺愿。

1958年2月13日凌晨,林惠祥剛完成論文《有段石錛》的英文摘要,不幸突發(fā)腦溢血離開人世,骨灰安放在廈門大學(xué)校園內(nèi)。在31年的學(xué)術(shù)研究生涯中(從1927年發(fā)表第一篇論文算起),林惠祥為后人留下了18部專著和70多篇論文,可以說是創(chuàng)造了學(xué)術(shù)奇跡。他的這些論著,極大地豐富了中國人類學(xué)知識的寶庫,為我國人類學(xué)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

專家點評

施雪琴(廈門大學(xué)南洋研究院教授)

林惠祥是中國文化人類學(xué)、臺灣民族志研究、南洋考古學(xué)、民族學(xué)的開拓者與奠基人。他不畏艱辛,兩度赴臺,開展臺灣民族學(xué)田野調(diào)查,深入研究臺灣土著民族文化,撰寫了《臺灣番族之原始文化》一書,這是我國第一部系列研究臺灣少數(shù)民族文化的著作;他撰寫的《文化人類學(xué)》,是第一部被列為大學(xué)通用教材的人類學(xué)專著;他撰寫的《中國民族史》,受到國內(nèi)外民族學(xué)界的重視與引用,對后世的中國民族史研究影響深遠。他還先后出版《民俗學(xué)》《世界人種志》《神話論》等專著,為中國人類學(xué)相關(guān)學(xué)科研究奠定了基礎(chǔ);此外,他還廣泛涉足南洋民族學(xué)、考古學(xué)研究領(lǐng)域,撰寫了《馬來人與中國東南方人同源說》《南洋人種總論》等論文,成為中國研究南洋人種和南洋考古的開拓者和倡導(dǎo)者之一。

林惠祥不僅在學(xué)術(shù)領(lǐng)域成就斐然,影響深遠,其不屈不撓的民族氣節(jié)與愛國精神也成為中國學(xué)者的典范。他青年時期就毅然退出日籍,回歸祖國;抗戰(zhàn)爆發(fā)后,在其流寓新馬、任教南洋華校期間,他不僅拒絕日本人提供的工作職位,而且還帶頭捐獻薪水,號召民眾捐款,發(fā)起“寒衣捐”運動,鼓勵華校學(xué)生投入抗日救國運動,支援祖國抗戰(zhàn)。

學(xué)高為師,身正為范,無論學(xué)問與人品,林惠祥都不愧為中國學(xué)人的楷模。斯人雖逝, 但其一絲不茍的治學(xué)精神與愛國品質(zhì)在今天仍然閃爍著璀璨的光芒,永不褪色!

來源:泉州市紀(jì)委監(jiān)委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市僑聯(lián)、泉州華僑歷史博物館、市海外聯(lián)誼會

泉州晚報記者 許文龍 通訊員 陳偉鵬 葉錦燦/文 石獅市博物館/供圖